未就学児童の学習を考える-ひらがなのせかい

・ひらがな学習

未就学児童の学習内容は、子どもによって成長段階がちがいますが、読む、書くということに関して、「ひらがな」の学習は、最初の一歩と言えます。「ひらがな」の学習を始めるにあたっては、鉛筆のもちかたや使い方を学習しているというのが前提になります。

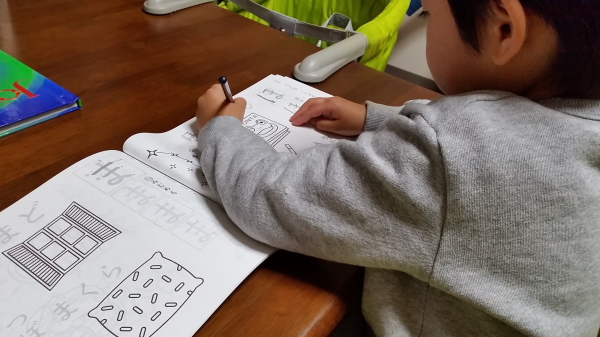

写真/未就学児童(5歳・幼稚園年中)教材/ひらがなのせかい

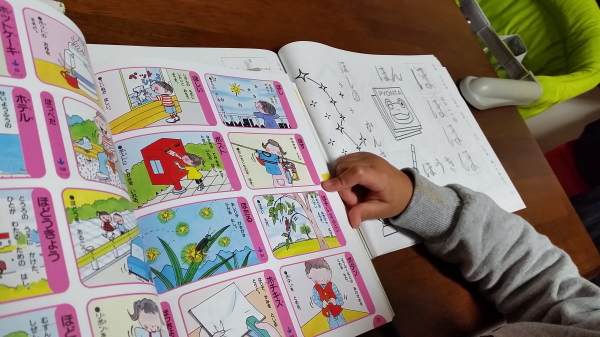

幼稚園年中(5歳)の例ですが、あの行、かの行という具合にひらがなのせかいを学習させました。ただ、なぞるだけでは10分程度で終わってしまいますが、色を塗ったり、ひらがな辞典(こども ことばつかいかた絵じてん 増補新装版)を片手に、でてくる言葉(単語など)を調べながら学習すると1回の学習で20-30分ほどかかりました。

写真/未就学児童(5歳・幼稚園年中)教材/ひらがなのせかい

ひらがな学習のポイントとしては、ただなぞったり、同じ言葉を繰り返し学習するだけに終始するのではなく、ひらがな辞書などを活用し、ことばを広げてあげることが重要です。つまり、そのことばの周辺には色々な言葉が存在しているということを知る、寄り道をすることによって、子どもの知的好奇心や学習意欲は高まります。また、調べた言葉に関して、言葉の意味を音読させたり、付箋をつけたり、マーカーで塗ることによって、ことばの認識は高まります。さらに周辺学習として、字を書きながらしりとりをすることによって、子どものひらがなの力は発展します。

未就学児童の学習は、子どもによって成長速度が異なります。同じ年齢であっても、1ヶ月、2ヶ月でその差は大きくでることもありますし、例えば、幼稚園、保育園で体験、経験しているによってもちがいます。大切なのは、指導する側が、近すぎず、遠すぎない距離感を保ちながら指導することが大切です。特に親の場合は、距離感が近づきすぎることによって、子どもの学習意欲や教えすぎ、教えなさすぎになる可能性があります。難しい問題ですが、学習を通して、子どもと共に指導する側も成長していくことが大切ではないでしょうか。(文/学林舎 北岡)

-

最新記事

-

カテゴリ

-

月別アーカイブ

- 2025年7月 (8)

- 2025年6月 (6)

- 2025年5月 (3)

- 2025年1月 (3)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (3)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (4)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (6)

- 2023年7月 (9)

- 2023年6月 (25)

- 2023年5月 (20)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (7)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (9)

- 2022年11月 (6)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (4)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (8)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (7)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (7)

- 2022年1月 (4)

- 2021年12月 (6)

- 2021年11月 (9)

- 2021年10月 (16)

- 2021年9月 (10)

- 2021年8月 (10)

- 2021年7月 (21)

- 2021年6月 (27)

- 2021年5月 (5)

- 2021年4月 (10)

- 2021年3月 (15)

- 2021年2月 (11)

- 2021年1月 (10)

- 2020年12月 (9)

- 2020年11月 (15)

- 2020年10月 (21)

- 2020年9月 (18)

- 2020年8月 (9)

- 2020年7月 (31)

- 2020年6月 (17)

- 2020年5月 (21)

- 2020年4月 (18)

- 2020年3月 (15)

- 2020年2月 (15)

- 2020年1月 (37)

- 2019年12月 (44)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (4)

- 2019年9月 (6)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (4)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (4)

- 2019年3月 (5)

- 2019年2月 (6)

- 2019年1月 (6)

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (6)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (5)

- 2018年5月 (8)

- 2018年4月 (5)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (1)

- 2016年12月 (1)

- 2015年12月 (1)