子どもたちのためにできることを考えるー学校再開から見えてくるもの

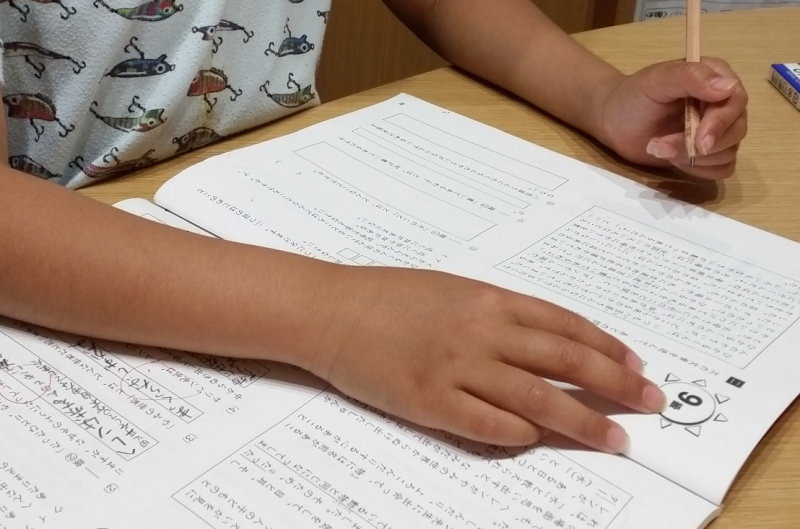

学校が再開され、遅れた学習を取り戻すために夏休みの短縮や土曜日の活用などについて議論されています。弊社近隣地域の伊丹市の小学校では、学校から8月1日から16日まで夏休みというプリントが配布されています。詰め込み学習にならないのかという声が聞こえてきますが、地域の学校現場によって考え方が違うため、温度差はかなりあります。学校という教育現場はあくまでも学習指導要領、教科書を中心にカリキュラムが組まれていて、各学年ごとに1年間で学習する範囲は決められています。特別なカリキュラムを設定して、学校教育をしている学校もありますが、ほんの一部の学校にしかすぎません。今回のような状況におちいったときに、いかに柔軟に対応していくかが求められますが、地域、学習環境により格差がありました。そして、学校が再開されていく中で従来のカリキュラムを消化するため、子どもたちの学校生活は従来の教育活動を削り、詰め込んでいく状況です。しかし、現在の状況は学習者である子どもの都合ではなく、あくまでも通年のカリキュラムを実行させようとする政府、文部科学省の都合に見えてしまうのは、私だけでしょうか。

では、どうしたらこの問題、課題を超えていくことができるのでしょうか。

理想を言えば、学校と民間教育機関(学習塾など)が連携して、学校で補えない学習部分を民間教育機関が無償でオンライン授業の提供や教材の提供をすることによって、地域による学習格差は少なくなると考えられます。そのためには、国や各自治体が予算をつくって、民間教育機関に学習指導をしてもらえる環境を作ることが求められます。学校に教育のすべてを任せることは、限界があります。現場の先生も対応できません。そして、家庭の事情や子どもの健康上の心配をする親御さんが多い中、様々な選択肢を用意することが求められています。

弊社ができることは、状況に応じた未就学児童から小学生、中学生の教材を提供、提案することはできると考えています。

例えば、先取り学習ができる算数、数学教材は、学林舎にはあります。子どもに考えさせる思考力教材があります。その他にも理科実験教材、工作教材もあります。できることは限られていますが、限られていることを最大限に提供、提案して、子どもの学習不安を少しでも改善できればと考えています。

私たち大人の多くは、大人になって、年齢を積み重ねることによって生きる経験値を高めてきました。国の政策をまっていられない状況において、子どもたちに私たち大人ができることは何でしょうか。日々の生活でそれどころではないと思われるかもしれませんが、未来の国を創るのは子どもたちです。私は大人が子どもに最終的に残せるのは教育、学びであると強く思います。(文/学林舎 北岡)

-

最新記事

-

カテゴリ

-

月別アーカイブ

- 2025年7月 (7)

- 2025年6月 (6)

- 2025年5月 (3)

- 2025年1月 (3)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (3)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (4)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (6)

- 2023年7月 (9)

- 2023年6月 (25)

- 2023年5月 (20)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (7)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (9)

- 2022年11月 (6)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (4)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (8)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (7)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (7)

- 2022年1月 (4)

- 2021年12月 (6)

- 2021年11月 (9)

- 2021年10月 (16)

- 2021年9月 (10)

- 2021年8月 (10)

- 2021年7月 (21)

- 2021年6月 (27)

- 2021年5月 (5)

- 2021年4月 (10)

- 2021年3月 (15)

- 2021年2月 (11)

- 2021年1月 (10)

- 2020年12月 (9)

- 2020年11月 (15)

- 2020年10月 (21)

- 2020年9月 (18)

- 2020年8月 (9)

- 2020年7月 (31)

- 2020年6月 (17)

- 2020年5月 (21)

- 2020年4月 (18)

- 2020年3月 (15)

- 2020年2月 (15)

- 2020年1月 (37)

- 2019年12月 (44)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (4)

- 2019年9月 (6)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (4)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (4)

- 2019年3月 (5)

- 2019年2月 (6)

- 2019年1月 (6)

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (6)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (5)

- 2018年5月 (8)

- 2018年4月 (5)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (1)

- 2016年12月 (1)

- 2015年12月 (1)